【编者按】复旦大学建校120周年之际,澎湃新闻记者采访并梳理了其中的历史关节点。为何校庆日定在5月27日,是谁发起创立复旦并成就复旦?马相伯,中国近代史的重要见证人,政治活动家、教育家,为震旦学院、复旦公学(复旦大学前身)的创办人,也是辅仁大学的创办人之一。

从震旦到复旦

2025年5月24日,澎湃新闻记者采访了位于上海松江泗泾古镇上的马相伯故居,展陈资料显示,光绪三十一年八月十六日(1905年9月14日),复旦公学正式开学,创始人是马相伯。

1949年以前,复旦一直把上述这天作为校庆日。1937年3月2日,复旦大学召开校务会议,把5月5日定为校友节。1938年5月5日,复旦大学决定本日为迁北碚“立校纪念日”。自此,校庆日与校友节合二为一。1949年5月27日是上海解放、复旦大学获得新生的日子,后来复旦校务会议通过陈望道校长的提议,把5月27日定为复旦的校庆日。

从震旦到复旦,这是一个重要的历史转折点,而做出这样的抉择是马相伯以及他身边的那些师生好友共同意志的决定,毫无疑问,马相伯是其中的灵魂人物。此前的光绪三十一年(1905年)春,耶稣会欲变震旦为教会学校,以让马相伯“养病”为由,委任法国神父南从周(Perrin)为总教习,改变办学方针,另立规章。据此令学生大哗,纷纷摘下校牌,全体退学。马相伯看到退学学生签名簿时,决意站在学生一边,并得到张謇、严复和袁希涛等名流的支持,计划在江湾另行筹建复旦公学(今复旦大学)。

徐家汇天文台旧貌。 翻拍自马相伯故居

马相伯创办的震旦学院。翻拍自马相伯故居

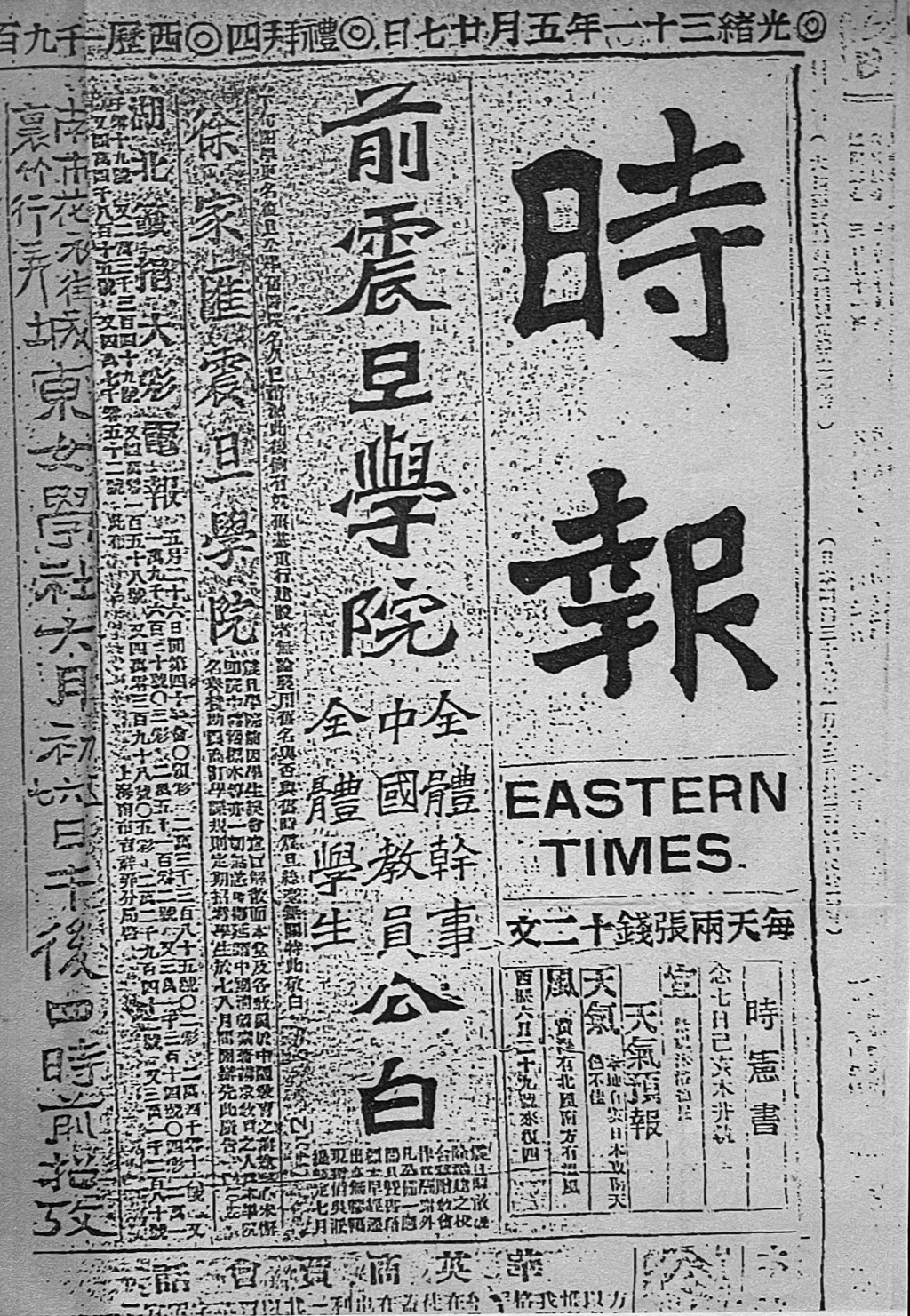

6月29日,原震旦学院教师于《时报》登载《前震旦学院全体干事中国教员全体学生公白》,是为“复旦”校名之始。校名撷取自《尚书大传·虞夏传》“卿云烂兮,纠缦缦兮;日月光华,旦复旦兮”两句中的“复旦”二字,本义是追求光明,表示不忘“震旦”之旧,寓含自主办学、复兴中华的意义。师生们计划在下半年的9月14日,复旦大学正式开学。

1905年6月29日,原震旦学院教师于《时报》登载《前震旦学院全体干事中国教员全体学生公白》。翻拍自马相伯故居

1905年9月14日,是中秋佳节的第二天。当日,在吴淞废弃的提督衙门,一间破破烂烂的屋舍里,老人带着100多名学生,没有桌子、没有椅子,只靠一块黑板,重新出发。

积贫积弱的旧中国,在当时的西方人眼里显然并不看好中国能成功自办教育,不少国人也信心不足,可偏偏复旦公学在这样不堪的环境下,知难而上。1912至1916年,共培养大学预科毕业生15人,中学毕业生150人。其中知名的有张志让、孙越崎等人。1924年,复旦学生为841人,教职员为58人。

民国时期,这所大学先后培养出了:

政治家、教育家邵力子

政治家、教育家于右任

国学大师陈寅恪

佛学大家李叔同

气象学家竺可桢

克隆之父童第周

数学家胡敦复

中国第一任轻工业部部长黄炎培

外交官严幼韵

……

复旦公学的教育理念先进,在文化、科技、政治上均人才辈出,这是中华之幸。1951年,应陈望道校长之请,毛泽东主席为复旦亲笔题写了校名。上世纪50年代初,复旦大学经过院系大调整,迎来新的辉煌。复旦从此走向一条适应中国社会国情的现代化教育之路,立志成为世界一流大学的志向。

来自复旦大学官网公布的资料,截至2024年12月,在校教学科研人员3620人。拥有中国科学院、中国工程院院士60人(含双聘),文科杰出教授1人,文科资深教授16人。更早的一份资料显示,截至2011年,复旦大学拥有46位全球亿万富豪校友、21位中国政界英才校友、83位两院院士和60位杰出社会科学家校友。

2025年5月18日,复旦大学迎来建校120周年纪念日,以复旦相辉堂草坪为中心,包括复旦大学艺术馆、校史馆、博物馆、校友馆、特藏档案馆在内的“一源六馆”均落成并开放。其中,全新打造的复旦校史馆以“教育报国、自立自强”为主线,基于丰富的历史档案、照片、录音、视频、模型、文物等,采用多样化的展陈形式,展现120年来复旦人教育救国、开拓创新、自立自强的奋斗历程。

2025年5月18日,复旦大学艺术馆开馆。 澎湃新闻记者 许海峰 图

2025年5月18日,复旦大学建校120周年纪念日前夕,学生们和亲友在光华楼的台阶上留影。澎湃新闻记者 许海峰 图

在光华楼的台阶上,莘莘学子穿着博士服、戴着学士帽拍照合影,其间二名七、八岁少年的身影格外醒目,他俩撑起一面巨大的复旦大学校旗,迎着风,依偎在一起,这一刻,距马相伯创立复旦公学过去了120周年。

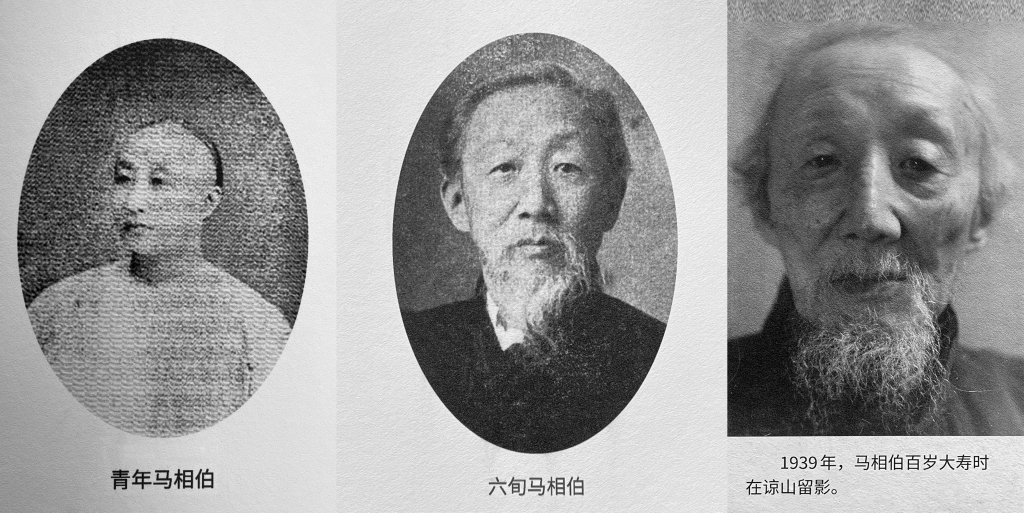

复旦大学创始人马相伯

2025年5月25日星期日,松江泗泾古镇,马相伯故居像往常一样迎来四方宾客,其中有一队复旦大学校友,他们中间有人曾经来过,也有人是第一次与马相伯相遇。走在幽暗的夹弄中,一名中年男子对身边同伴说,“以前人的觉悟、境界真是高,3000亩良田说捐就捐了,了不起。”

这座江南民居建于明末清初。故居是五进四院一廊的传统院落式建筑,坐北面南,占地面积850平方米。目前被当地政府作为马相伯生平事迹展示所用。

2025年5月24日,马相伯故居一处白墙上写有马相伯的一句话:“天气好,读书要紧”。澎湃新闻记者 许海峰 图

在故居的最后一进,进门右手墙壁上有一句话,“天气好,读书要紧”,阳光穿过窗棂,在白墙上抹上一层旧时光。左手墙壁则呈现马相伯从1岁至100岁的重要时刻。1840年4月7日,马相伯出生在江苏丹徒(今镇江)一户家境殷实、虔诚的天主教徒家中,出生伊始便为他洗礼,取名约瑟。5岁入私塾读书,为“学童领袖”,求知欲旺盛。12岁只身前往上海,入法国天主教会所办徐汇圣依纳爵公学(后改称徐汇公学,即今徐汇中学)深造,后任公学校长兼教务。

30岁前,马相伯已精通七国语言,成为中国第一个神学博士,35岁前,他讲授经史子集,并兼耶稣会编撰,继续研究哲学、数理及天文,译著《数理大全》等书百卷。

学有所成,为国效力,这是当时知识分子的家国情怀。马相伯先后任山东布政使幕僚、维县机械局总办;赴日本任东京中国使馆参赞、中国驻神户领事;赴朝鲜任国王顾问,襄理新政;李鸿章将他延揽为幕僚,担任外交翻译与洋务顾问。他赴美游说银行家,为北洋水师建设成功拿到6亿美元贷款。甲午战败,他也难辞其咎。马相伯作为外交翻译,跟着李鸿章参与《马关条约》的谈判,屈辱中望着他的上司李鸿章签订一个个丧权辱国的条约。这是他生命最旺盛的时刻,37岁至54岁,然而救亡图存十余载,救国理想难成,最终退出清朝政坛。

回国后,同胞追着他身后骂“卖国贼”,就连至亲的人,母亲也对他避而不见,对外宣称“我不曾生过马相伯这样的儿子”。母亲临终前,马相伯想在病榻前尽孝,也被剥夺了资格。直至母亲去世,他连最后一面都不愿意与儿子相见。甚至遗言也清楚声明,她的葬礼不准许马相伯参加。马相伯远远地跪拜泣别母亲。

一腔报国的热忱,现实非但没给他任何机会,而是给予迎头痛击。呜呼哀哉。

2025年5月24日,游客在马相伯故居参观。澎湃新闻记者 许海峰 图

1882年,马相伯的胞兄、淮军将领马建勋去世后,马相伯继承了其在松江、青浦的地产和房屋。从政坛隐退,这些财富是支持他此后投身教育的开始。

1900年8月25日,马相伯立据“自献之后,永无反悔”,将上述两地的田产3000亩捐献给天主教江南司教收管,作为创办“中西大学堂”的基金。那一年,他61岁。

耶稣会听闻马相伯的计划,愿意投资助他一臂之力,于是在耶稣会的支持下,马相伯创办了震旦学院。1902年,在徐家汇天文台内创办了震旦学院,为学生教授拉丁文,其中有蔡元培等24人。次年的2月27日,震旦学院正式对外开学。那一年,他64岁。

不幸的是,震旦成立才刚两年,双方投资办学的理念出现了严重分歧。一方欲借马相伯之手培养传教士,而马相伯坚决要向社会输送国家栋梁。马相伯规定了三条校旨:崇尚科学、注重文艺、不谈教理。“不谈教理”的校旨触动了耶稣会的利益。马相伯坚持说,“学校是研究学术的机构,不是宣扬宗教的地方。”矛盾激化,愈演愈烈。

1905年初,耶稣会欲变震旦为教会学校,以让马相伯“养病”为由,委任法国神父南从周为总教习,改变办学方针,另立规章。震旦学院因此爆发“学潮”,在于右任、叶景菜等7人带领下,130名震旦学生脱离震旦,拥戴马相伯另创新校。为了筹集办学资金,马相伯利用自身人脉,在挚友严复的帮助下,成立了包括严复、熊希龄、张謇等28人在内的复旦公学董事会,并向社会发出《复旦公学募捐公启》。同时,马相伯凭借个人声望,向当时的国民政府申请到了官方资助。

1905年9月14日,在吴淞闲置的提督衙门,复旦公学正式开学了。这所学校的名字,后来响彻中国,那就是复旦大学。马相伯自任校长兼法文教授,聘李登辉任教务长。那一年,马相伯66岁。

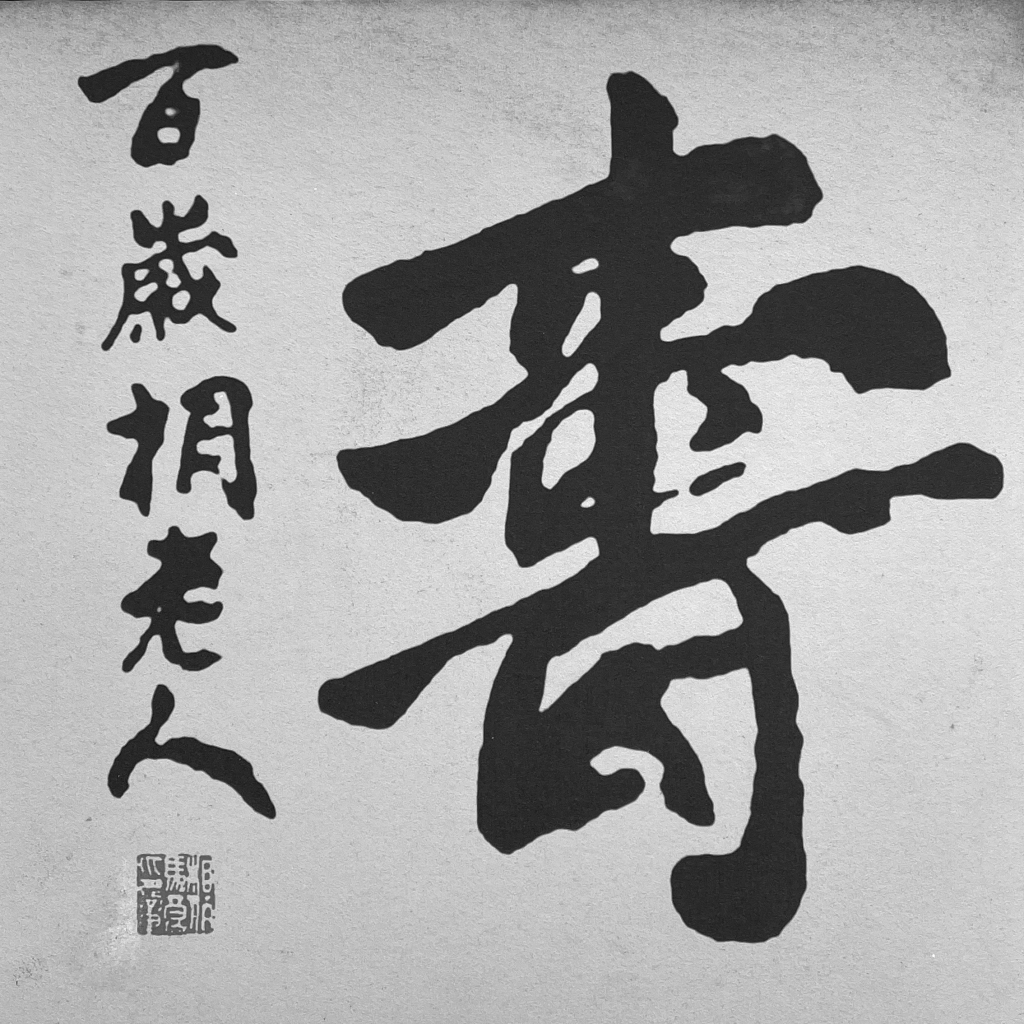

1931年“九一八”事变爆发,马相伯投入救亡运动中——上街义卖书法作品,筹得10万元送往抗日前线。那10万元是他不分昼夜写字换取的,据说写到指甲缝渗血。展厅中有一幅“寿”字为证。

1939年,马相伯在越南谅山仍不断写字,以此鼓舞前线抗日将士的斗志。翻拍自马相伯故居

马相伯投入救亡运动中——上街义卖书法作品,一个“寿”字义卖30元,一副对联50元,前后募得10万元。翻拍自马相伯故居

在第七次广播演讲《劝募中华义军捐,一人一日一铜元》中,他说,古所谓“中国一人”是。牵一发,全身动,今折我手,又断我指;我全体同胞,尽一份子天真,日捐一文的义务,实最低限度的要求!因这日捐,唤醒同胞,个个负责,天天不忘!

在第十二次广播演讲中,他又说,国家是什么?是一个法人,由人民组织的;是一条性命,与人民共存亡。一个国民受欺辱,就是整个国家受欺辱;整个国家遭国难,更是全体国民同遭难。

“九一八”事变爆发后,马相伯连续发表了12次拯救国难的广播演讲,为抗日救国奔走呼号,呼吁全国人民团结抗日。马相伯深刻剖析当下现状,揭露日本帝国主义的罪恶行径,呼吁国人:自赎自救,群策群力,共赴国难。那一年,他92岁。

1937年,中日战争全面爆发。马相伯跟着家人流离失所,从上海跑到武汉,又迁移到重庆。重庆遭遇空袭,又一路躲到云南,云南沦陷,他们越过边界,逃往越南谅山。躺在病榻上,他等着家人给他报送前线的战况。那一年,他97岁。

1939年4月,全国各地举行各种形式遥祝马相伯百龄寿辰的活动。国民党政府为其颁布褒奖令,中国共产党中央委员会则以“国家之光,人类之瑞”概论其一生伟绩。各界送来的贺礼和寿金悉数被他捐给前线抗战伤兵和难民。在其生命最后时刻,他握着孙女马玉章的手,哽咽着向她道歉:“爷爷没有给你留下一分钱,连你自己的钱也没有留给你,你是不是很恨爷爷?”

马玉章6个月大的时候,父亲就去世了,学生便自发筹了一万块,留作马玉章的教育基金。结果这笔钱被马相伯挪去创办中学,一分钱都没给孙女留。

1939年11月4日,马相伯寿终于越南谅山。他的学生于右任先生写的一副挽联:“光荣归上帝,生死护中华”。

复旦校庆80周年来临时,大礼堂于1984年进行了大修。学校为永远纪念马相伯和李登辉两位先生,将登辉堂改称为相辉堂。相辉堂的堂额由著名历史学家周谷城教授题写。相辉堂正面是原先校园里最大的一块草坪。

不同时期的马相伯肖像。翻拍自马相伯故居

两位智者分别给世人留下金玉良言。1947年7月5日,李登辉老校长提出了“复旦精神”的定义,他对毕业生说:“……服务、牺牲、团结,是复旦的精神,也是你们的责任”。

在马相伯故居,正门入口的一整面墙上有这么一句话:“伲是只老狗,叫了一百年,也没把中国叫醒!”这句话是马相伯临终前,在接受《国际新闻》主编胡愈之采访时,泣不成声的哭诉。在上世纪战火纷飞的动荡年代,后人认为这是他对自己的一生奋斗未见成功的抱憾之言。然时光飞逝、斗转星移,旦复旦兮,百廿光华。自2012年来,复旦大学秩年(毕业逢10年)校友返校日活动已在线下举办十届,每年校庆日前的周末成为秩年校友们的重要节日。这一天,游子归家、校友相聚、师生重逢,成为全球校友的盛事。曾经的那个复旦少年今天回家,有人潸然泪下,有人意气风发。

2025年5月24日,马相伯故居,一入门的一整面墙上有这么一句话:“伲是只老狗,叫了一百年,也没把中国叫醒!”。澎湃新闻记者 许海峰 图

本文参考资料来源:马相伯故居、复旦大学官网、凡畅读书

还没有评论,来说两句吧...